从记者到书法家的华丽转身

——大校杨统时印象

我和杨统时相识于上世纪八十年代的军营,当时他在驻滇某团当宣传股长,平凡的岗位,他却铸造了辉煌:一年间,他写的新闻稿,就在军区国防战士报上刊登出8个头版头条,为此,报社编辑部还专门约请他写了一篇《头条要闻从那里来?》的论文。凭着这出色的成绩,杨统时先被提拔为师政治部宣传科长,后又调军区报社当专职新闻记者。34年的军旅生涯,他两次参战,6次立功;当军事记者的18年间,他跑遍了云岭边关,有5000余篇新闻稿件见诸报端,《昆明有对聋哑夫妇送子参军》被评为全军好新闻,《雷场放飞和平鸽》获中国好新闻一等奖。

时隔十多年,我再次和杨统时见面是在他退休之后自己开办的昆明园博花鸟市场的热海画廊,如今他已实现了从记者到书法家的华丽转身。

坚信一条真理:功到自然成

“从写文章到写书法,中间隔着一个大峡谷,但我坚信一条真理,功到自然成。”杨统时深有感触地说。

杨统时写新闻是自学成材的,高中毕业来到军营,从为连队的墙报写表扬稿开始,向报社投稿60余篇泥中入海无声息,第70篇新闻稿终于变成了铅字发表,长期磨练,厚积薄发,调查报告,长篇通讯,电视专题片角本等新闻报道的十八般武艺,后来均成了杨统时的“拿手菜”。在军事新闻战线杨统时直奔到大校军衔,才从部队退休。

为了实现写文章到写书法的转变,杨统时把退休生活当做学习书法的第二个春天,每天早上7点起床,练罢1个小时再吃早点;上午还有习作书法的“午课”,晚间有练书法的“小自习”。退休七年来,杨统时临遍了张猛龙碑、张迁碑、曹迁碑、兰亭叙、王羲之十七贴等名家名贴、篆书、隶书、行书、一年主攻一书。

功夫不负有心人,汗水换成好收成。如今他临写各种名家名贴的毛边纸,已整整堆了两尺多高。

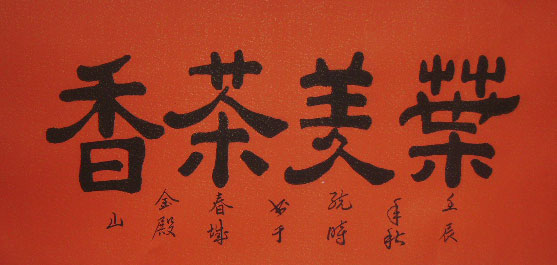

草书飞龙走笔,映带丝连;隶书他写得有古树枯藤之韵味,40余家餐厅茶店悬挂着他的墨迹,杨统时说:书写豪言壮语激励斗志,书法美化人们的生活,说到底书法美术是为人民服务的,大家认为养眼喜欢就是自己的幸福。

摸索一套规律:缩短“攀登”路径

杨统时认为,学习任何东西,除了苦功之外,还要善于使巧劲,所谓巧劲就是要善于摸索规律。

规律之一就是要习名贴。他认为学书法,要处理好师古人,与师今人的关系。当今书法名人,大多是师从古人的结果,如果专心志致地临摹古人,有7分之像就是很大的成果;如果东临一本,西临一本,见到养眼的就临习,最后即使学到八分像,八七五十六,最终成果还是只能打个四五折,所以师古人不排拆今人,才是学书的正道。

规律之二就是要“牵牛鼻子”。比如学习隶书的“牛鼻子”就是写好蚕头燕尾;写行书的“牛鼻子”就是处理好露锋入笔、收尾,圆转折等细节问题。

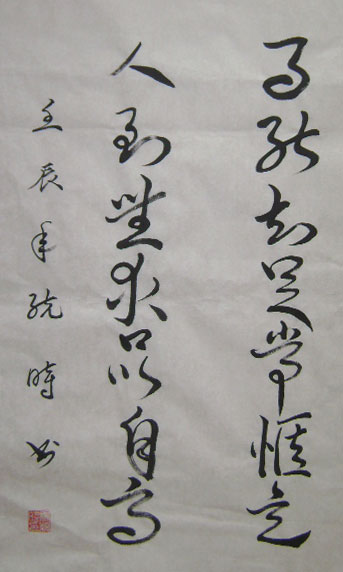

规律之三就是寻找共同点。杨统时认为草书中很多字都有一个共同点:就是由阿拉伯数字的“3”为基本元素构成的,他指着自己写的一幅书法作品为实例说:“事能知足常惬意,人到无求品自高。”这个对联的上联7个字中,事字,能字,常字,惬字,意字都是由阿拉伯数字的“3”字组成的,从某种程度讲写好“3”字,草书就得了三成,四成了!

搭建一个平台:利用画廊广交书画朋友

杨统时说:“我已退休,不需要为衣食问题而更多的操心费神,我办这个画廊的目的,主要是想让自己的爱好有个载体,把自己的退休生活安排得更精彩一些。利用画廊增长见识,现场拜到访的大师为师。”他将自己的画廊定位为:书法习作、字画装裱、会友、收藏、代销代售五为一体,他的热海画廊每年接裱字画达1000幅以上,先后邀请甘肃的山水大家夏雨,国务院津贴获得者、河南花鸟画大师孙民,河北人物画大师胡玉龙大师等到画廊作画,河北书法家张信东、黑龙江省书法家么国章,湖南省书画家唐叟,上海书法家华津谷都在热海画廊留下墨迹;省内的书画家李向阳、杨功力、杨恩泉、郭继雄、方舜云都是热海画廊的常客,杨向阳在世时也常到热海画廊现场指导,热海画廊的招牌及“古今真妙墨,中外大名家”的对联就是杨老留下的墨宝。画廊里还收藏了齐百石、钱松岩、陈振元、陈元济、袁晓岑、孙建东、张金铃、彭放、王森祥、郭伟等省内外著名书画家的作品。

|